湖南省人民政府办公厅

关于印发《湖南省历史文化和文物保护

国土空间专项规划》的通知

湘政办发〔2024〕8号

HNPR—2024—01004

各市州、县市区人民政府,省政府各厅委、各直属机构:

《湖南省历史文化和文物保护国土空间专项规划》已经省人民政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。

湖南省人民政府办公厅

2024年3月12日

湖南省历史文化和文物保护国土空间专项规划

(2023—2035年)

目 录

第一章 规划背景

第一节 资源基础

第二节 问题与挑战

第二章 总体要求

第一节 指导思想

第二节 规划原则

第三节 规划目标和任务

第三章 统筹谋划,构建历史文化和文物保护空间格局

第一节 统筹识别保护功能区

第二节 精准划分重点保护功能区

第三节 整体保护历史文化和文物资源

第四章 分类施策,合理管控历史文化与文物保护空间

第一节 落实文物保护单位空间管控

第二节 规范世界文化遗产空间管理

第三节 系统推进聚落遗产空间管控

第四节 落实地下与水下文物空间管控

第五节 科学开展建筑环境空间管控

第五章 赓续历史,全面落实历史文化风貌管控要求

第一节 风貌协调区的管控原则

第二节 文化廊道的管控原则

第三节 优化风貌协调区管控格局

第六章 文旅融合,打造高质量历史文化廊道

第一节 系统建立历史文化廊道体系

第二节 管控历史文化廊道风貌空间

第七章 彰显特色,优先建设省域重点文化片区

第一节 科学划定重点片区

第二节 明确提出片区管控原则

第三节 分级构建管控指标体系

第四节 分类引导片区风貌营造

第五节 有序推进重点项目的建设

第八章 统筹协调,整体推动规划传导与合作

第一节 明确纵向传导的规划内容

第二节 协调横向传导的规划内容

第三节 承接国土空间规划的内容

第四节 联合开展区域整体保护项目

第九章 实施保障,强化规划落地机制

第一节 科学制定政策保障

第二节 落实基础设施保障

第三节 推进活化利用保障

为贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求,全面加强全省文化遗产保护传承工作,赓续历史文脉,增强文化自信,依据《湖南省国土空间规划(2021—2035年)》制定本规划。规划是对历史文化空间保护利用做出的专门安排,属于国土空间规划体系中省级层面的“相关专项规划”,是各级历史文化和文物保护国土空间专项规划的基本依据。规划对全省重要的历史文化和文物资源实行国土空间的“一张图”管控,具有指导性、约束性、规范性。

第一章 规划背景

习近平总书记指出,要积极推进文物保护利用和文化遗产保护传承,挖掘文物和文化遗产的多重价值,传播更多承载中华文化、中国精神的价值符号和文化产品。湖南文化遗产资源总量大、年代跨度长、分布广泛、类型丰富多样、地方特色鲜明,要按照保护第一、传承优先的理念,正确处理保护与利用、保护与发展、保护与开发等关系,全面摸清底数、坚持规划引领、落实前置审批、加强系统性保护、坚持活化利用、强化监督执法。

第一节 资源基础

湖南省东以幕阜、武功诸山与江西交界,南枕南岭与广东、广西为邻,西以云贵高原东缘与贵州、重庆毗邻,北以滨湖平原与湖北接壤,处于东部沿海地区和中西部地区的过渡带、长江开放经济带和沿海开放经济带的结合部,具有承东启西、连南接北的枢纽地位。

历史文化资源丰富。本规划所涉及的历史文化资源包括9个类型的不可移动物质文化遗产和承载非物质文化遗产的文化空间,其中文物保护单位作为独特的一类历史文化资源单列出来另行统计。这些资源能代表地域历史文化典型特征。

——世界文化遗产。本规划所涉及的世界文化遗产项目共有4个,其中正式公布的世界文化遗产项目1个、列入中国申报世界文化遗产预备名单的项目3个。

——聚落遗产。本规划所涉及的聚落遗产共有1030处,其中国家级历史文化名城4个、省级历史文化名城16个、省级历史文化街区53条、国家级历史文化名镇10个、省级历史文化名镇32个、国家级历史文化名村25个、省级历史文化名村182个、中国传统村落704个、全国传统村落集中连片保护利用示范区4个。

——工业遗产。本规划所涉及的工业遗产共有13处,其中国家级工业遗产6处、省级工业遗产7处。

——农业遗产。本规划所涉及的农业遗产共有9处,其中全球重要农业文化遗产1处、国家级重要农业文化遗产8处。

——交通遗产。本规划所涉及的交通遗产共有43处,其中国家级交通遗产16处、省级交通遗产27处。

——水利遗产。本规划所涉及的水利遗产共有107处,其中世界级灌溉工程遗产1处,国家级水利遗产25处、省级水利遗产81处。

——国家级抗战纪念设施/遗址、国家级烈士纪念设施。本规划所涉及的国家级抗战纪念设施/遗址共10处,所涉及的国家级烈士纪念设施共21处。

——爱国主义教育示范基地。本规划所涉及的爱国主义教育示范基地共有196处,其中国家级爱国主义教育示范基地38处,省级爱国主义教育基地158处。

——非物质文化遗产。本规划所涉及的非物质文化遗产共有95个,其中世界非物质文化遗产7个,国家级非物质文化遗产84个,国家级文化生态保护区1个,省级文化生态保护(实验)区3个。

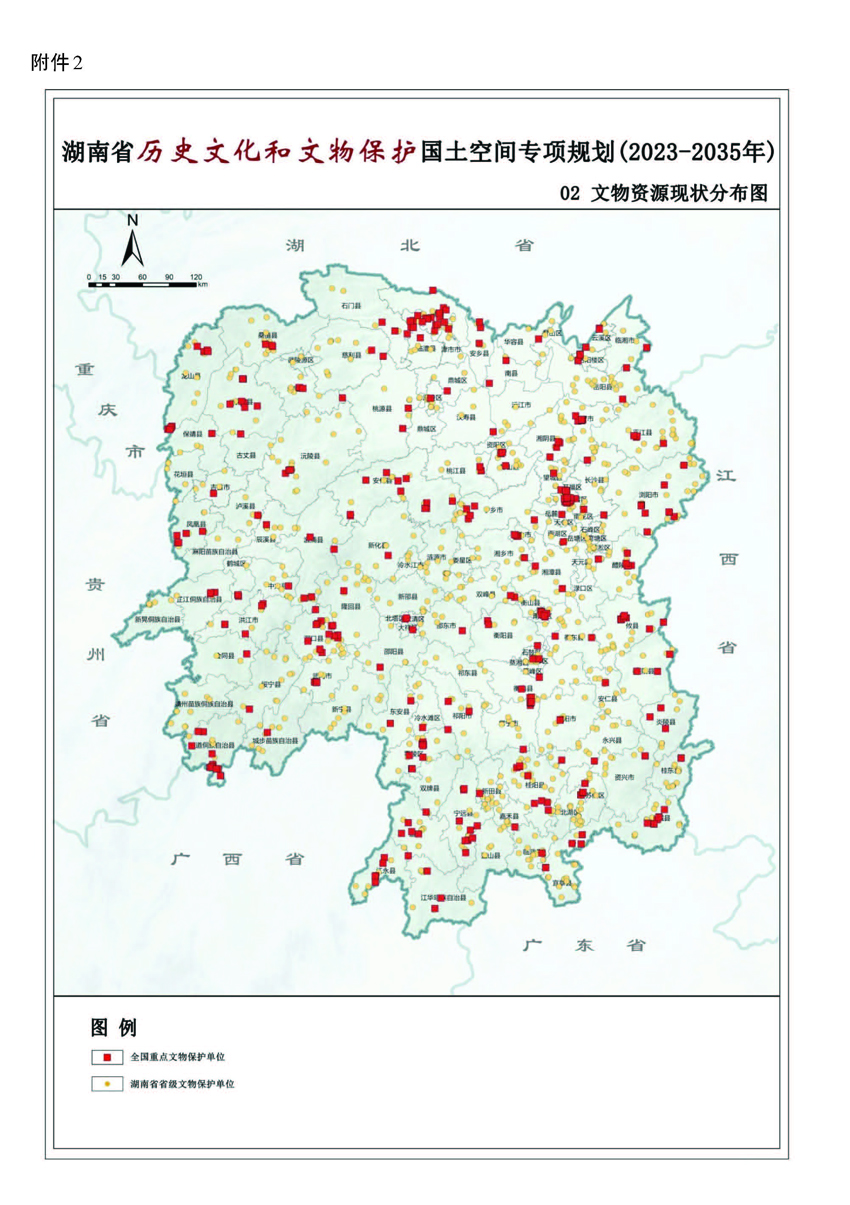

全省文物资源丰富。此类资源主要为不可移动文物,包括国务院公布的全国重点文物保护单位和省人民政府公布的省级文物保护单位。根据《中华人民共和国文物保护法》,文物按性质可分为古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近现代重要史迹和代表性建筑以及其他等。全省现有全国重点文物保护单位229处,省级文物保护单位1004处,文物保护单位数量动态调整,“十四五”期间,预计新增全国重点文物保护单位50处以上、省级文物保护单位200处以上。

——古文化遗址。本规划所涉及的古文化遗址共134处,其中全国重点文物保护单位53处,省级文物保护单位81处。

——古墓葬。本规划所涉及的古墓葬共64处,其中全国重点文物保护单位17处,省级文物保护单位47处。

——古建筑。本规划所涉及的古建筑共433处,其中全国重点文物保护单位79处,省级文物保护单位354处。

——石窟寺和石刻、壁画。本规划所涉及的石窟寺和石刻、壁画共35处,其中全国重点文物保护单位9处,省级文物保护单位26处。

——近现代重要史迹和代表性建筑(含革命文物)。本规划所涉及的近现代重要史迹和代表性建筑(含革命文物)共554处,其中全国重点文物保护单位68处,省级文物保护单位486处。

——其他文物资源。本规划所涉及的其他文物资源共13处,其中全国重点文物保护单位3处,省级文物保护单位10处。

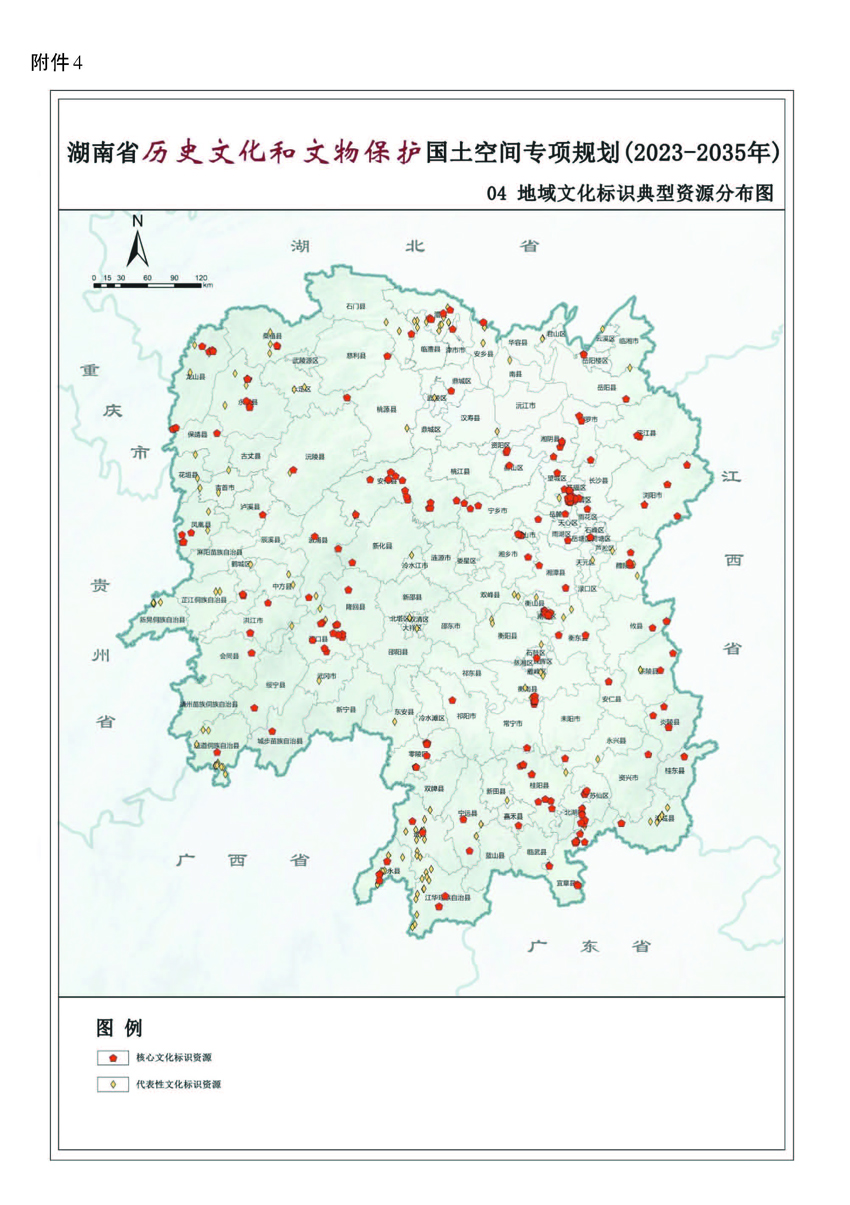

全省历史文化资源总体构成“十大文化标识体系”。

——始祖文化与文明探源标识体系。湖南省是人文始祖炎帝、舜帝祭祀陵寝所在地,史前文明和商周文物资源丰富,这些资源是中华文明探源的典型文化遗产,在推动中华民族形成和发展过程中有着独特地位与作用。共有24项核心标识资源,21项代表性标识资源。

——红色文化标识体系。湖南省是红色热土、革命圣地,是伟人故里、将帅之乡,是我国重要的革命文物资源大省和红色旅游资源大省。共有22项核心标识资源,31项代表性标识资源。

——书院文化标识体系。湖南省的书院文化是湖湘学派的代表性文化类型,是湖湘文化的重要标识。共有10项核心标识资源,9项代表性标识资源。

——宗教文化标识体系。湖南省是全国宗教工作重点省份,传统宗教的历史悠久。共有4项核心标识资源,8项代表性标识资源。

——历史聚落文化标识体系。湖南省历史聚落是传承中华优秀历史文化的鲜活载体,是祖先留给现代社会的重要文化财富,已有多项聚落遗产列入世界文化遗产名录或中国世界文化遗产预备名单。其中,湖南省的乡村祠堂是传统村落中的重要文化资源。共有17项核心标识资源,19项代表性标识资源。

——湖湘名人文化标识体系。湖湘名人是湖湘文化形成的主力军,也是湖湘思想文化的继承者和传播者,在湖湘文化传承过程中发挥了重要作用。共有10项核心标识资源,12项代表性标识资源。

——农业文化标识体系。以稻作文化为代表的湖南农耕文明是长江流域早期文明的基石,传承发展脉络清晰,承载着全省境内不同历史时期、不同地域和不同民族的文化信息。共有8项核心标识资源,20项代表性标识资源。

——工业文化标识体系。湖南省的工业文化遗产见证了工业产业的历史兴衰,承载了全省工业文明的历史文化信息。共有6项核心标识资源,4项代表性标识资源。

——石刻文化标识体系。石刻是留在石头上的历史文化,展现了中华独特的文字记录传统。书法艺术、史料价值、审美趣味对湖湘文化有着深刻影响。共有6项核心标识资源,2项代表性标识资源。

——交通文化标识体系。湖南省交通遗产见证了中原文化南渐与南方地区华夏化的历史进程。古道、古桥、古驿站等承载了文化交流互鉴的历史信息。共有3项核心标识资源,7项代表性标识资源。

第二节 问题与挑战

全省历史文化和文物的资源现状具有价值突出、特色鲜明、分布不均和相对集中的典型特征。同类型的高价值资源点相对分散,在国土空间上没有呈现较强的集聚效应。

历史文化和文物资源在国土空间保护利用上不平衡不充分。空间保护仍有弱项;专项研究存在短板;管制措施尚不完善;机制创新动力不足;人才建设亟待加强;大遗址保护与利用的方式尚未“活起来”;文化遗产与旅游产品协作模式相对单一;与高质量发展的目标和人民对美好生活的需要存在差距。

历史文化和文物保护的国土空间安全格局尚未形成。其资源保护利用与城乡发展建设之间的矛盾仍然突出,安全形势依然严峻。全省的历史文化保护线尚未系统地划定,尤其是地下文物埋藏区和水下文物保护区还有待科学系统地勘定。

第二章 总体要求

第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平文化思想为引领,贯彻“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,以发掘中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的时代内涵为文化使命,以保护、传承、弘扬优秀湖湘文化为根本目标,站在“两个结合”的高度,锚定“三高四新”美好蓝图,按照“延续历史文脉、加强风貌管控”的要求,通过实施文物保护利用“六大工程”,打造“五张名片”,科学谋划全省历史文化与文物保护的空间布局,让文物活起来,让历史看得见,让文脉传下去,为在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、推动中华民族现代文明建设作出湖南贡献。

第二节 规划原则

坚持保护第一、科学可行、分类管控、协调发展、活化利用的原则,以历史文化和文物资源的国土空间管控为核心,以保护和传承优秀湖湘文化为主线,实现历史文化和文物保护与经济社会发展的有机统一与相互促进。

——保护第一原则。以空间管控为技术手段,建立可监控、便管理、能溯源的历史文化和文物空间管理网络,确保历史文化和文物资源得到系统保护。

——科学可行原则。充分考虑地域特点、人文历史、自然环境等因素,将重要历史文化和文物资源的保护空间落实到“一张图”上,确保空间保护的科学性和可行性。

——分类管控原则。按照历史文化和文物资源的不同类型以及其在国土空间分布的不同特征,以“点、线、面”的方式进行分类分区的空间管控。

——协调发展原则。坚持历史文化和文物保护与城乡建设在国土空间中的协调发展,为保护划好红线,为发展预留空间。

——活化利用原则。以利用促保护,在系统保护历史文化和文物资源真实性、完整性的前提下,将资源与城乡历史文化风貌建设结合、与文化遗产的智慧旅游建设结合、与文化和旅游产业全面发展结合,积极推动历史文化和文物的保护利用融入人民群众生产生活当中。

第三节 规划目标和任务

本规划范围涵盖全省行政辖区内全部国土空间,总面积为21.18万平方公里。规划对象是省级及以上文物保护单位和重要历史文化资源的保护空间,包括文物保护单位的保护范围和建设控制地带;世界文化遗产的遗产区和缓冲区;聚落遗产空间的历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区和传统村落空间;地下与水下文物空间;其他重要文化遗产的保护空间、历史文化风貌协调区和历史文化廊道等,并对此范围之外的历史文化和文物资源提出保护发展空间要求。规划期限为2023年到2035年。其中,近期目标年为2025年,中期目标年为2030年,远期目标年为2035年。

近期基本划定历史文化保护线,并纳入“一张图”管控。到2025年,初步完成全省的市州级历史文化和文物保护国土空间专项规划,基本划定两个层级的历史文化保护线,将历史文化和文物资源的法定保护空间和风貌管控空间范围纳入国土空间“一张图”管控;实施城头山遗址、炭河里遗址、铜官窑遗址、老司城遗址等大遗址保护工程,推进万里茶道(湖南段)和湘桂古道等遗产线路的空间管控和风貌保护;在大遗址保护工程内新增考古遗址公园3个以上,建设国家革命文物保护利用片区1个以上,国家革命文物保护利用示范基地1处以上。

中期初步构建全省历史文化和文物保护空间的安全格局。到2030年,完成全省县市区级历史文化和文物保护国土空间专项规划,划定历史文化保护线和实现管理全省覆盖;初步完成重点片区保护利用的空间管控,推进全省历史文化保护空间管控和风貌协调。初步建成全省历史文化和文物保护的国土空间“一张图”数据库,初步实现历史文化和文物空间治理体系和治理能力现代化。

远期建立“文化强省”的历史文化空间保护利用模式。到2035年,建成纵向传导有序,横向衔接协调的历史文化和文物保护空间规划体系,完成全省文物资源和历史文化保护空间信息平台构建;完善历史文化保护空间治理体系,促进治理能力现代化,基本实现全省历史文化空间有效保护和合理利用;形成以中华始祖文化、革命文化、书院文化、宗教文化等湖湘文化类型为特色,历史文化保护和城乡建设协同发展的国土空间文化风貌。

第三章 统筹谋划,构建历史文化和文物保护空间格局

根据全省所有类型的历史文化和文物资源价值等级和在历史地理区域中的空间分布特征,建立保护功能区,并在保护功能区中遴选出作为“面”的重点保护功能区,遴选出作为“线”的历史文化廊道、作为“点”的重点文化片区。深挖各保护功能区历史文化和文物资源,提出具有针对性的、差别化的保护任务,完善历史文化和文物空间保护体系。

第一节 统筹识别保护功能区

全省纳入保护功能范围区。根据历史文化和文物资源在省域国土空间全覆盖的特征,结合全省文化标识体系和发展战略部署,把全省122个县市区都纳入历史文化和文物保护功能区。

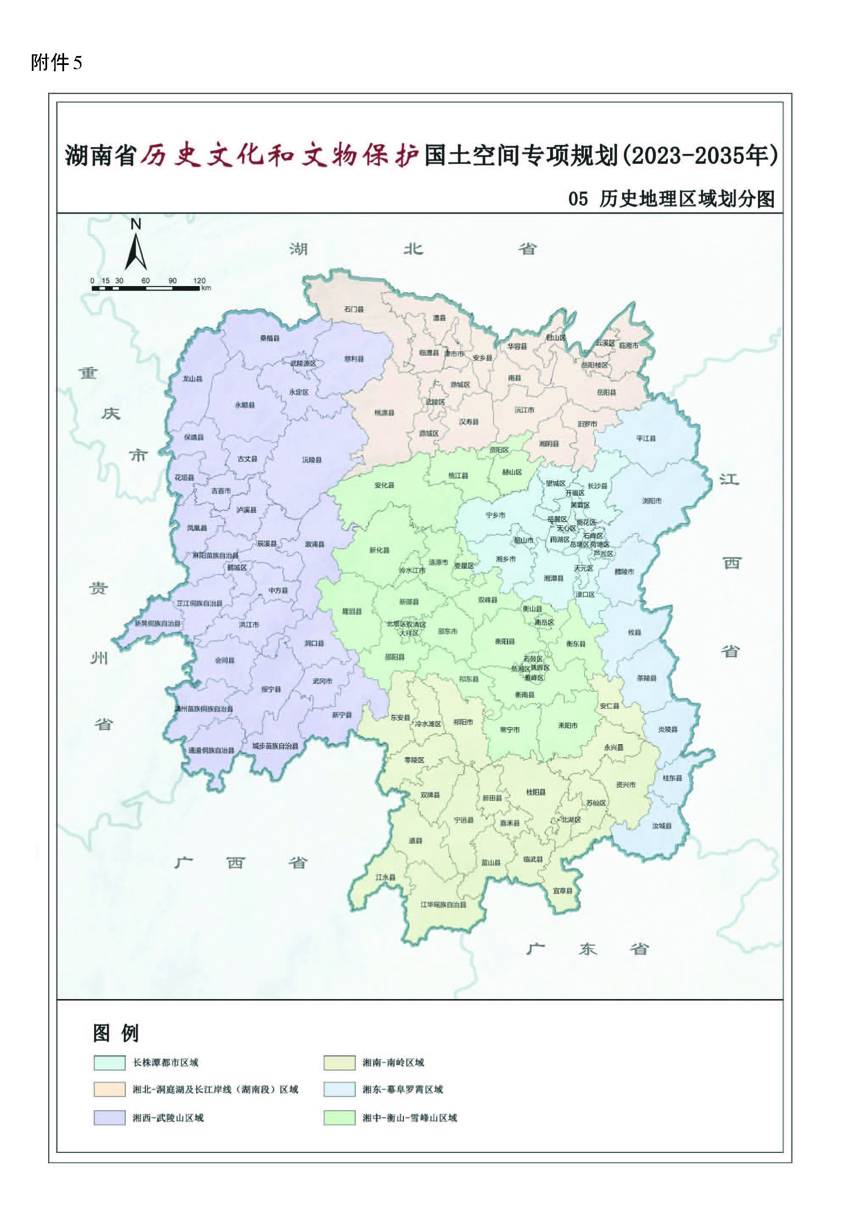

统筹历史地理区域。根据历史文化和文物重点保护功能区的划定结果,结合全省历史地理特征,综合考虑全省特色文化标识体系建设内容、区域重大战略发展规划和地区经济发展水平现状,把全省国土空间内的历史文化保护空间整体分为六大历史地理区域。

——湘北·洞庭湖及长江岸线(湖南段)区域。包括长江沿岸、洞庭湖平原、澧阳平原等地区,含19个县级行政区,包括:石门县、澧县、临澧县、桃源县、津市市、鼎城区、武陵区、汉寿县、安乡县、华容县、南县、沅江市、君山区、湘阴县、云溪区、岳阳楼区、临湘市、岳阳县、汨罗市。该区域是长江国家文化公园(湖南段)的重要区域,也是考古工作的重点地区。

——湘东·幕阜罗霄区域。包括湖南省东部和江西省西部交界处的山区,含8个县级行政区,包括:平江县、浏阳市、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县、桂东县、汝城县。该区域是革命文化聚集区。

——湘西·武陵山区域。包括湖南省与重庆市、贵州省交界的山区,含29个县级行政区,包括:桑植县、慈利县、武陵源区、龙山县、永顺县、永定区、保靖县、古丈县、沅陵县、吉首市、花垣县、泸溪县、凤凰县、辰溪县、溆浦县、麻阳苗族自治县、鹤城区、中方县、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、洪江市、洞口县、会同县、绥宁县、武冈市、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县、城步苗族自治县、新宁县。该区域是长征国家文化公园(湖南段)的重要区域。

——湘南·南岭区域。包括湖南省南部南岭山脉地区,含20个县级行政区,包括:东安县、冷水滩区、祁阳市、零陵区、双牌县、道县、江永县、江华瑶族自治县、宁远县、新田县、蓝山县、嘉禾县、桂阳县、临武县、宜章县、北湖区、苏仙区、永兴县、安仁县、资兴市。该区域是湖南与岭南地区自古以来的交通枢纽。

——湘中·衡山、雪峰山区域。包括湖南省中部盆地和丘陵地区,含28个县级行政区,包括:资阳区、赫山区、桃江县、安化县、新化县、冷水江市、涟源市、娄星区、隆回县、新邵县、邵东市、北塔区、双清区、大祥区、邵阳县、双峰县、衡山县、南岳区、衡东县、衡阳县、石鼓区、蒸湘区、珠晖区、雁峰区、衡南县、常宁市、耒阳市、祁东县。该区域是全国宗教文化的重要区域。

——长株潭都市区域。包括长株潭城市群的中心区域,含18个县级行政区,包括:长沙县、望城区、宁乡市、湘乡市、湘潭县、韶山市、渌口区、天元区、芦淞区、荷塘区、岳塘区、石峰区、雨湖区、雨花区、天心区、岳麓区、芙蓉区、开福区。该区域是湖湘文化资源的富集之地。

第二节 精准划分重点保护功能区

明确重点保护功能区认定标准。重点保护功能区包括全省认定的35个文物大县、国家级历史文化名城中主要历史文化街区所在地、世界文化遗产(含预备名单)所在地或其代表性资源所在地的县市区、经过历史文化和文物资源现状评价认定的重要价值集中区。

重点保护功能区范围。重点保护功能区涉及14个市州,包括48个县市区。

——长沙市:芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、望城区、长沙县、浏阳市、宁乡市。

——株洲市:石峰区、炎陵县、茶陵县、攸县、醴陵市。

——湘潭市:雨湖区、湘潭县、湘乡市、韶山市。

——益阳市:安化县。

——衡阳市:南岳区、常宁市、耒阳市。

——岳阳市:岳阳楼区、平江县、汨罗市。

——张家界市:永定区、桑植县。

——邵阳市:隆回县、洞口县、绥宁县。

——常德市:临澧县、澧县。

——郴州市:苏仙区、桂阳县、宜章县、汝城县。

——娄底市:新化县。

——永州市:零陵区、江永县、江华瑶族自治县、宁远县、新田县。

——怀化市:沅陵县、洪江市、通道侗族自治县。

——湘西土家族苗族自治州:凤凰县、花垣县、永顺县、龙山县。

第三节 整体保护历史文化和文物资源

——湘北·洞庭湖及长江岸线(湖南段)历史地理区域。

区域特征。本区域拥有丰富的史前文化、人类文明起源文化、稻作文化、早期城址文化资源,是全省中华文明探源工程和长江文化、稻作文化研究、保护、发展的关键区,也是屈原、范仲淹等湖湘名人文化的集中体现片区。区域的西部历史风貌以展现城头山遗址、彭头山遗址等中华文明探源工程的特色为主,东部历史风貌以展现屈子祠、岳阳楼等湖湘名人代表性建筑的特色为主。

现有历史文化和文物资源。本区域共有70项历史文化和文物资源,其中全国重点文物保护单位28处、省级文物保护单位31处,其他文化遗产11项。包括核心文化标识资源10项,其中始祖文化与文明探源文化遗产5项、书院文化遗产1项、红色文化遗产1项、湖湘名人文化遗产2项、交通文化遗产1项;代表性标识资源11项,其中始祖文化与文明探源文化遗产8项、书院文化遗产1项、历史聚落文化遗产1项、交通文化遗产1项。

现有非物质文化遗产资源。本区域有16项省级以上非物质文化遗产,其中世界非物质文化遗产共有1项,国家级非物质文化遗产共有5项,省级非物质文化遗产共有10项。

现有重点保护功能区数量。本区域共有重点保护功能区4个,总面积4943.7平方公里。包括常德市的临澧县和澧县;岳阳市的岳阳楼区和汨罗市。

主要保护任务。加强始祖文化空间的风貌管控。依托城头山遗址、鸡叫城遗址、八十垱遗址、彭头山遗址、虎爪山遗址、罗子国城遗址等核心文化标识,构建全省中华文明探源文化集聚空间,塑造具有鲜明始祖文化和稻作文化特色的历史文化风貌。加强湖湘名人文化的风貌管控。以屈子祠、岳阳楼等文化空间为核心,以长江国家文化公园建设为抓手,加强湖湘名人文化空间与洞庭湖、长江文化资源的联系,塑造文水相融的湖湘文化风貌。加强常德市鼓书省级文化生态保护(实验)区的区域性整体保护,传承和弘扬鼓书类非物质文化遗产。

——湘东·幕阜罗霄历史地理区域。

区域特征。本区域是秋收起义等红色革命的主要发生地,具有集中连片的革命文化遗产资源。

现有历史文化和文物资源。本区域共有134项历史文化和文物资源,其中全国重点文物保护单位18处、省级文物保护单位70处,其他文化遗产46项。包括核心文化标识资源11项,其中红色文化遗产7项、始祖文化与文明探源文化遗产1项、书院文化遗产1项、湖湘名人文化遗产1项、工业文化遗产1项;代表性标识资源6项,其中红色文化遗产4项、书院文化遗产1项、历史聚落文化遗产1项。

现有非物质文化遗产资源。本区域共有17项省级以上非物质文化遗产,其中国家级非物质文化遗产共有4项,省级非物质文化遗产共有13项。

现有重点保护功能区数量。本区域共有重点保护功能区4个,总面积13690.21平方公里。包括长沙市的浏阳市;株洲市的醴陵市;岳阳市的平江县;郴州市的汝城县。

主要保护任务。加强秋收起义文家市会师旧址、湘鄂赣革命根据地旧址、平江起义旧址、湖南省苏维埃政府旧址、浏阳红一方面军活动旧址、湘赣革命根据地旧址、红四军前委扩大会议旧址、中央红军长征“半条被子”故事发生地旧址等红色文化遗产的空间管控。推进湘赣、湘鄂赣革命文物保护利用片区协同管控,整体性塑造彰显革命精神,突出红色文化特征的空间风貌。根据革命老区的历史文化资源特色,明确生活保障和基础设施改善、文化生态旅游融合、特色文化产业培育等精准和持续的扶持政策与措施。

——湘西·武陵山历史地理区域。

区域特征。本区域是全省历史文化名镇名村、传统村落的主要集中地区,同时也是长征国家文化公园(湖南段)的重点建设和保护空间。该片区保存有大量的少数民族聚落遗产和完整的抗战遗迹遗存,聚落文化空间和红色文化空间历史风貌具有典型的少数民族文化的特征,呈现一体多元文化和谐共生的历史风貌。

现有历史文化和文物资源。本区域共有471项历史文化和文物资源。其中全国重点文物保护单位35处、省级文物保护单位124处,其他文化遗产312项。包括核心文化标识资源8项,其中红色文化遗产1项、始祖文化与文明探源文化遗产2项、宗教文化遗产1项、历史聚落文化遗产4项;代表性标识资源26项,其中始祖文化与文明探源文化遗产1项、红色文化遗产10项、书院文化遗产2项、宗教文化遗产2项、历史聚落文化遗产3项、湖湘名人文化遗产2项、交通文化遗产3项、农业文化遗产3项。

现有非物质文化遗产资源。本区域共有98项省级以上非物质文化遗产和2个省级以上文化生态保护(实验)区,其中世界非物质文化遗产共有1项,国家级非物质文化遗产共有18项,省级非物质文化遗产共有79项。

现有重点保护功能区数量。本区域共有重点保护功能区11个,总面积30873.35平方公里。包括张家界市的永定区、桑植县;邵阳市的洞口县、绥宁县;怀化市的沅陵县、洪江市、通道侗族自治县;湘西自治州的凤凰县、花垣县、永顺县、龙山县。

主要保护任务。加强(世界文化遗产)预备名单中凤凰古城、侗族村寨的空间管控。结合新时代世界文化遗产保护要求,推进世界文化遗产核心保护区和缓冲区的范围调整,整合周边文化空间,加强遗产分级分类管控。加强少数民族村落集中成片地区的空间管控。结合地理空间特征,塑造能凸显少数民族文化特色的历史风貌,推动传统村落集中片区的整体规划、集中保护,强调历史文化风貌的延续性。依托长征国家文化公园(湖南段)建设与保护要求,协同管控片区红色文化资源,推进长征文化和少数民族文化的历史风貌建设。加强武陵山区(湘西)土家族苗族国家级文化生态保护(实验)区、怀化市五溪省级文化生态保护(实验)区的保护工作,采取相应保护措施,突出科学规划的特色,创新保护工程长效机制。

——湘南·南岭历史地理区域。

区域特征。本区域包括以浯溪摩崖石刻为主的石刻文化资源、以湘昆古戏台为主的祠堂文化资源和以湘粤古道、湘桂古道为主的交通文化资源。

现有历史文化和文物资源。本区域共有279项历史文化资源。其中全国重点文物保护单位30处、省级文物保护单位100处,其他文化遗产149项。包括核心文化标识资源18项,其中始祖文化与文明探源文化遗产1项、书院文化遗产2项、历史聚落文化遗产5项、红色文化遗产3项、交通文化遗产1项、工业文化遗产2项、石刻文化遗产3项、湖湘名人遗产1项;代表性标识资源4项,其中始祖文化与文明探源文化遗产1项、石刻文化遗产1项、历史聚落文化遗产2项。

现有非物质文化遗产资源。本区域共有26项省级以上非物质文化遗产和1个省级文化生态保护(实验)区,其中世界非物质文化遗产共有1项,国家级非物质文化遗产共有6项,省级非物质文化遗产共有18项。

现有重点保护功能区数量。本区域共有重点保护功能区8个,总面积17082.82平方公里。包括郴州市的苏仙区、桂阳县、宜章县;永州市的零陵区、江永县、江华瑶族自治县、宁远县、新田县。

主要保护任务。加强苏仙岭摩崖石刻群、朝阳岩石刻、浯溪摩崖石刻、淡岩石刻、湘昆古戏台等文物保护单位的历史文化空间管控。加强湘粤古道、湘桂古道的整体性保护。构建空间布局、交通廊道、沿线生态环境和文化风貌系统性的风貌管控原则,恢复历史环境风貌和古道原型,保存和修复周边景观风貌,重现历史肌理。加强郴州市临武县戏曲省级文化生态保护(实验)区的非遗保护工作,按照保持原生态与融合现代审美意识相促进的方针,全面深入推进戏曲文化生态保护(实验)区的建设发展。

——湘中·衡山、雪峰山历史地理区域。

区域特征。本区域特色文化为宗教文化、农业文化和交通文化。片区北部为万里茶道主要途经区域,具有丰富的古驿道空间和廊桥文化资源;农业文化以紫鹊界梯田为主,是南方稻作文化与苗瑶山地渔猎文化融合的典型代表;南岳衡山是佛教、道教等宗教文化资源集中分布的地区。

现有历史文化和文物资源。本区域共有164项历史文化和文物资源,其中全国重点文物保护单位14处、省级文物保护单位80处,其他文化遗产70项。包括核心文化标识资源7项,其中书院文化遗产1项、宗教文化遗产1项、历史聚落文化遗产1项、红色文化遗产1项、石刻文化遗产1项、交通文化遗产1项、工业文化遗产1项;代表性标识资源11项,其中红色文化遗产1项、书院文化遗产1项、宗教文化遗产4项、湖湘名人文化遗产1项、交通文化遗产2项、工业文化遗产1项、农业文化遗产1项。

现有非物质文化遗产资源。共有29项省级以上非物质文化遗产,其中世界非物质文化遗产共有1项,国家级非物质文化遗产共有9项,省级非物质文化遗产共有19项。

现有重点保护功能区数量。本区域共有重点保护功能区6个,总面积16336.7平方公里。包括益阳市安化县;衡阳市南岳区、常宁市、耒阳市;邵阳市的隆回县;娄底市的新化县。

主要保护任务。加强推动中国世界文化遗产预备名单的万里茶道项目保护管理体系建设,强化跨区域、跨部门协调合作和统筹规划,健全和完善万里茶道文化遗产资源保护利用协作机制,开展遗产风貌保护和修缮工程,提升阐释和展示水平,维护遗产真实性和完整性。加强紫鹊界梯田等农业遗产、安化风雨桥等廊桥文化资源和南岳大庙等宗教文化资源的整体保护,突出遗产区域的自然特性、文化内涵和地方特色,加强片区农业文化、交通文化和宗教文化的风貌管控引导。

——长株潭都市历史地理区域。

区域特征。长株潭都市区域特色文化为红色名人文化、湖湘名人文化、始祖文化、书院文化和工业文化。

现有历史文化和文物资源。本区域共有233项历史文化和文物资源。其中全国重点文物保护单位32处、省级文物保护单位165处,其他文化遗产36项。包括核心文化标识资源20项,其中始祖文化与文明探源文化遗产5项、历史聚落文化遗产1项、红色文化遗产5项、书院文化遗产4项、湖湘名人文化遗产3项、工业文化遗产2项;代表性标识资源2项,其中红色文化遗产2项。

现有非物质文化遗产资源。本区域有39项省级以上非物质文化遗产,其中世界非物质文化遗产共有1项,国家级非物质文化遗产共有7项,省级非物质文化遗产共有31项。

现有重点保护功能区数量。本区域共有重点保护功能区15个,总面积18722.73平方公里。包括长沙市的芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、望城区、长沙县、宁乡市;株洲市的石峰区、炎陵县、茶陵县、攸县;湘潭市的雨湖区、湘潭县、韶山市、湘乡市。

主要保护任务。加强汉代长沙王陵墓群、马王堆汉墓、炭河里遗址等考古遗址和株洲清水塘老工业区遗产群、粤汉铁路株洲总机厂等工业遗产的历史文化空间管控。推进岳麓书院、张南轩墓、曾国藩墓等文物资源保护空间和风貌管控空间的湖湘学派文化风貌塑造。推进以韶山、宁乡为代表的伟人文化集聚空间的整体风貌管控,加强叙事性红色文化空间的营造。

第四章 分类施策,合理管控历史文化与文物保护空间

完善历史文化与文物保护空间治理体系、提升科学引导能力,妥善解决文物保护单位空间、世界文化遗产空间、聚落遗产空间、地下与水下文物空间、建筑环境空间管控面临的突出问题和挑战,在深入落实国家生态文明、美丽中国建设战略部署的同时,加快推进历史文化与文物保护事业的高质量发展。

第一节 落实文物保护单位空间管控

划定文物保护单位空间范围。凡已核定的文物保护单位,均应根据保护文物古迹的格局、安全、环境和景观的需要,划定保护范围和建设控制地带。各级文物保护单位的保护范围和建设控制地带的划定和公布,按照《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国文物保护法实施条例》的有关规定执行,并纳入国土空间规划“一张图”,实施严格保护。

联动用途管制及规划许可工作。国土空间专项规划中涉及文物保护利用的部分应征求同级人民政府文物主管部门的意见;自然资源主管部门严格依据详细规划,细化落实文物保护单位保护利用的用途管制要求,依法核发建设项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证等,并按程序予以规划核实。坚持先规划后建设的原则,实施城市更新和乡村振兴行动,防止破坏各类文物本体及其周边环境,严禁违反规划或擅自调整规划,在文物保护单位相关区域建设高层建筑、大型雕塑等高大构筑物。对历史建筑实施原址保护、迁移异地保护、拆除和修缮改造的,应当报各级自然资源主管部门,并会同同级文物主管部门履行相关审批手续。

完善重大风险应急措施。各级文物保护责任单位制定系统性的应急机制模式,建立“建设活动—文物空间—风险灾害”预案评估机制,引导与风险相匹配的应急准备和基础设施建设,提高建设控制地带应对突发重大风险的灵活性。文物主管部门完善组织分工,建立健全调查评估与监督指导机制,加强先期处置,衔接监测预警与后期防治。

第二节 规范世界文化遗产空间管理

划定世界文化遗产空间范围。根据《世界文化遗产保护管理办法》(文化部令第41号),落实世界文化遗产核心区和缓冲区的保护要求,划定世界文化遗产中文物保护单位的保护范围和建设控制地带并予以公布。依据联合国教科文组织有关世界文化遗产的保护要求,在世界文化遗产保护规划中,明确保护标准和保护重点,分类确定保护措施。

对接建设工程管控工作。针对世界文化遗产区域内文物保护单位进行的建设工程,依法上报各级自然资源主管部门,并会同同级文物主管部门履行相关审批手续,按照《中华人民共和国文物保护法》《湖南省文物保护条例》相关规定报批;严禁破坏文物本体及其周边环境。

完善重大风险应急措施。各级人民政府建立世界文化遗产保护记录档案,并由各级文物主管部门报国家文物局备案。各级文物主管部门在建立记录档案库时,利用高新技术建立世界文化遗产管理动态信息系统和预警系统。发现世界文化遗产存在安全隐患的,各级文物主管部门应针对具体情况采取措施消除隐患。

第三节 系统推进聚落遗产空间管控

执行聚落遗产空间管控总体要求。严格执行《历史文化名城名镇名村保护条例》,在历史文化名城、名镇、名村保护范围内涉及文物保护的,依照文物保护法律法规的规定实施。明确划定历史文化街区、名镇、名村的核心保护范围和建设控制地带,根据保护需要划定环境协调区,具体边界以各级人民政府公布的文件为准。

重点管控聚落遗产空间历史风貌。历史文化名城、名镇、名村保护范围内的建设活动,应符合保护规划的要求,不得损害历史文化遗产的真实性和完整性,不得对其传统格局和历史风貌构成破坏性影响。未经自然资源和文物主管部门审批,在保护区内不得进行新建、扩建活动;新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施,依法上报各级自然资源主管部门,并会同同级文物主管部门履行相关审批手续。

细化保护聚落遗产空间历史建筑。聚落遗产空间内进行的建设工程,应保护历史建筑遗产,依法上报各级自然资源主管部门,并会同同级文物主管部门履行相关审批手续。

整体保护历史文化名城和历史文化街区的城市空间格局。历史文化名城、名镇、名村注重整体保护,保持传统格局、历史风貌和空间尺度,不得破坏与其相互依存的自然景观和环境。控制开发强度和建筑尺度,逐步降低人口密度,保持和恢复原有的历史文化风貌。

有序实施建设工程。历史文化名城和历史文化街区保护范围内的建设工程设计方案,由各级人民政府依法审批,取得建设工程规划许可证。

严格执行消防设施规范。历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内的消防设施、消防通道,按照各级消防机构的技术标准和规范设置;因保护需要,无法按照标准和规范设置的,由各级消防机构会同同级自然资源主管部门制订相应的消防保障方案。

聚焦保护历史文化名镇、名村和传统村落的环境空间格局。历史文化名城、名镇、名村和传统村落空间应实施整体性保护,保护其传统格局、历史风貌、空间尺度、人文环境及其所依托的地形地貌、河湖水系等自然景观环境。在核心保护区遵循科学规划、严格保护的原则,保持和延续其传统格局和历史风貌。

科学规划环境空间保护措施。严格控制建筑高度、体量、色彩、风貌、材料,与村落建筑风格特色及周边环境相协调;改善道路交通体系、完善市政设施、加强防灾设施的建设。

完善环境空间生态骨架。秉承“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态理念。在传统村落发展和衍生的自然生态环境中,严禁污染和破坏环境;完善蓝绿交织、亲近自然的生态网络,发挥生态修复作用,形成点、线、面结合、生态功能互为支撑的国土空间格局。

第四节 落实地下与水下文物空间管控

划定地下与水下文物空间范围。地下和水下文物保护区的界定依据文物的历史、文化、科学价值,在各级历史文化和文物保护国土空间专项规划中统筹划定地下文物埋藏区的历史文化保护线,完善管控空间划定成果,并纳入国土空间规划“一张图”数据库,实施严格保护。

严格落实空间管控要求。在保护区内不得开展采砂、排污、倾废等危害文物安全的活动。在保护区内开展科学考察、资源勘探开发、旅游、潜水等活动应先经过各级文物主管部门审批,确保活动不能危及文物的安全。

依法开展监管审批工作。严格管控地下与水下文物空间,提升地下与水下文物空间监管能力,全面加强对保护区地下和水下空间管控工作的协调、指导、监督和监测。在保护区内开展建设工程应依法上报各级自然资源主管部门会同同级文物主管部门履行相关审批手续。

第五节 科学开展建筑环境空间管控

完善建筑空间管理制度,推动建筑环境空间高质量发展。加强对建筑环境的三维空间管控,严格遵守文物空间建设控制地带的建设和控制要求。

——深化落实建筑空间管控要求。从严控制建筑空间尺度,深化建筑高度、退线、色彩等控制要求。从整体平面和立体空间上统筹城镇建筑布局、协调城镇景观风貌,优化城镇形态,体现地域特征、民族特色和时代风貌。

——环境空间管控要求。加强规划引领,优化资源配置,强化质量监管,完善政策机制,编制绿化相关规划、设计方案,与国土空间规划相衔接,并纳入同级国土空间规划“一张图”,实现多规合一。合理规划和布局环境景观设施,彰显历史文化风貌。在建筑环境空间内进行的建设工程应符合文物古迹的风貌保护要求。

第五章 赓续历史,全面落实历史文化风貌管控要求

文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的优秀文明资源。赓续历史文脉,坚定文化自信。结合地域特征整合文化遗产资源,打造历史文化风貌特色。

第一节 风貌协调区的管控原则

在历史文化保护功能区的风貌协调区中,确定整体风貌特征和整体性管控原则。

传承历史文脉,保护整体历史风貌。从六大历史地理区域层面出发,充分认知各类历史文化遗产之间、历史文化与自然环境之间、遗产资源与文化传统之间的内在关联性,挖掘文化遗产的真实性和完整性价值,坚持区域协调、城乡融合,保护自然与历史文化遗产,加强整体历史风貌的协调引导。

活化利用历史文化资源,打造地域文化符号。分析地区特色文化标志,通过创造性转化、创新性发展,促进历史文化、自然生态和城乡融合发展,延续地域文化特色,打造地域文化符号。

整合各类文化与自然资源,塑造地域风貌特色。结合历史文化资源和周边自然环境的资源特点,综合考虑历史文化空间的历史性、地域性、独特性与生态性,形成具有地方历史文化与自然特色的风貌。

第二节 文化廊道的管控原则

构建全省历史文化风貌空间整体格局。通过构建历史文化廊道网络,形成“点、线、面”的全省历史文化风貌空间整体格局。“点”,即历史文化和文物资源的保护空间;“线”,即依托主要公路和水系构建的历史文化廊道网络,连接主要保护区和重要保护空间;“面”,即历史文化保护功能区。

打造省域的中国文物主题游径空间。把历史文化廊道与文物主题游径结合起来建设,用历史文化廊道串联历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史建筑、传统村落和不可移动文物等重要历史文化资源,优化重要历史文化遗产区域的对外交通网络布局,促进历史文化遗产区域的快进慢游交通网络建设。

建立保护功能区的重要历史文化风貌带。结合全省目前历史文化和文物资源分布的现状,分级对历史文化廊道风貌进行管控,并提出自然环境、水路交通、人文景观、土地利用、基础设施等方面的风貌管控措施。

第三节 优化风貌协调区管控格局

建立健全区域管控要求,推动构建保护有力、执行顺畅、管理高效的保护新格局。

湘北·洞庭湖及长江岸线(湖南段)区域管控。体现申鸣城遗址、杉龙岗遗址、城头山遗址、彭头山遗址等史前古遗址中所蕴含的文化符号。保持古遗址周边的风貌协调,将古遗址本体保护工程、农作物与田野特色、水乡四季变化融入旅游空间。同时兼顾湖湘名人文化,在空间中体现岳阳楼、岳阳文庙和君山等文化遗产中所蕴含的文化符号,以洞庭湖为自然景观主体,以岳阳楼和君山为人文景观主体,严格管控外围环境与人文景观的风貌,并将风貌特征与非物质文化遗产相融合。

湘东·幕阜罗霄区域管控。在城镇空间中体现秋收起义文家市会师旧址、湖南省苏维埃政府旧址、平江起义旧址、湘鄂赣革命根据地旧址等革命遗址中所蕴含的文化符号。在乡村空间中以中央红军长征“半条被子”故事发生地旧址为基础,将革命遗址的保护利用纳入宣传教育、红色旅游、乡村振兴等规划中,在确保革命遗址安全和历史风貌延续的前提下,推动革命遗址的合理利用,并将文化符号融入革命遗址空间。同时兼顾工业文化和书院文化标识体系,在乡村空间中严格管控工业遗产与周边传统村落的街巷格局。

湘西·武陵山区域管控。在城镇空间中体现凤凰古城和湘西边墙等文化遗产所蕴含的文化符号。在乡村空间中严格管控十八洞村古建筑群、通道侗族村寨、坪坦风雨桥等文化遗产的外围环境和村落自然风貌,将文化符号融入山水环境空间和聚落环境空间中。维护聚落遗址外围环境风貌的完整性,维持功能的延续性。同时兼顾红色文化、始祖文化、交通文化,将文化符号融入山水环境空间和聚落环境空间中。

湘南·南岭区域管控。在城镇空间中体现文化遗产所蕴含的文化符号。在乡村空间中确保湘粤古道、湘桂古道等遗产资源的山水背景风貌可视性。加强整体保护,延续其传统格局、历史风貌和空间尺度。在民俗深度游、农旅融合空间中展现文化符号。将风貌特征与非物质文化遗产相融合。同时兼顾红色文化、石刻文化、宗教文化、历史聚落文化、湖湘名人文化、始祖文化、书院文化和农业文化,进一步加强周边的环境管控。

湘中·衡山、雪峰山区域管控。在城镇空间中体现梅城文武庙古建筑群所蕴含的文化符号。在乡村空间中严格保护和修缮万里茶道、安化风雨桥等遗产资源,以“茶为基础、旅为融合、文为内涵、康为延伸”为方针打造文化旅游空间,体现新化紫鹊界梯田所蕴含的文化符号,依山就势构建景城一体发展格局。同时兼顾交通文化、宗教文化、石刻文化、历史聚落文化、工业文化、红色文化和湖湘名人文化。利用特色文化资源和自然生态资源优势,将文化和旅游深度融合。

长株潭都市区域管控。在城镇空间中体现岳麓书院、湘潭文庙所蕴含的文化符号,严格控制院落格局和遗产资源周边的建筑高度、密度。守牢文物安全红线,确保各类文物遗址和馆藏文物安全,推动文旅全域融合,推进长株潭历史文化名城建设。同时兼顾始祖文化、历史聚落文化、湖湘名人文化、宗教文化、工业文化和红色文化,深入挖掘旅游资源,发掘多种文化的深刻内涵,培育具有代表性的精品旅游线路。

第六章 文旅融合,打造高质量历史文化廊道

依托文物主题游径建设,打造历史文化廊道品牌,不断完善和提升线路设施水平,实现遗产保护、健康休闲和村镇发展和谐共赢。

第一节 系统建立历史文化廊道体系

结合中国文物主题游径的规划建设要求,综合分析全省文化标识体系典型资源的分布情况以及道路、水系的连接现状等,按风貌协调管控原则,划分三级历史文化廊道体系。

一级历史文化廊道。各重点保护功能区内部的历史文化廊道均为一级历史文化廊道,结合县域文物主题游径进行建设,共计48个。各级文物主管部门应结合本规划和当地条件,组织开展县域历史文化廊道即文物主题游径的规划编制和建设工作。

二级历史文化廊道。规划二级历史文化廊道7个,分别为长征国家文化公园(湖南段)主题廊道、万里茶道(湖南段)主题廊道、湖湘文化名人与书院文化主题廊道、澧阳平原史前遗址群与考古中国重大项目主题廊道、伟人故居与湘东革命旧址主题廊道、湘西少数民族聚落与世界文化遗产主题廊道和湘中祭祀类古建筑主题廊道。

三级历史文化廊道。在一、二级历史文化廊道的基础上,通过省内主要的国道、省道、水系等交通线路,将历史城镇与资源聚集区和历史水陆交通串联起来,构成“二环三水,四纵五横”的历史文化廊道网络,作为维护全省历史文化风貌整体空间构架的区域交通、文化旅游、基础设施等方面的支撑保障空间,即为三级历史文化廊道。

二环格局。即通过国道串接省内重点保护区而形成的内环和外环,内环由国道G107、G322、G207和G356构成,外环由国道G357、G106、G352、G353和G209构成。

三水格局。即湘江、资江和澧水构成的历史文化廊道。

四纵和五横脉络。即贯穿省内连接历史文化保护功能区的四条纵向和五条横向的国道。四纵自东向西包括国道G106、G107、G207和G209,五横从北到南包括国道G352、G353、G319、G356、G354和G320。

第二节 管控历史文化廊道风貌空间

——一级历史文化廊道风貌空间管控。

历史风貌与格局管控。保持廊道风貌与保护功能区的风貌协调一致,体现地域历史文化符号和精神特征。编制县域文物主题游径即历史文化廊道规划,并报各级文物主管部门审批通过后实施。在廊道的乡村段,维护好廊道的整体风貌格局,不随意改变历史形成的水域范围、走向、边界、尺度、线型等肌理。保护好廊道空间与周边水系、村落、农田等空间环境的自然形态,保护好廊道与山体、丘陵等形成的层次结构。在廊道的城区段,根据当地条件制定建筑物与廊道的退让、高宽比、风貌控制等管控措施。

视线通廊与天际线管控。保护游径和交通线路上主要历史文化和文物资源的视线廊道,重点保护该廊道空间的入口、景观、展示、宣传等空间节点,控制视线通廊内建筑高度,使其不对视线通廊造成遮挡。保护游径和交通线路上看向周边山水绿化等自然环境的视线通廊,确保廊道能“望山见水,记得住乡愁”。保护廊道及其周边具有历史文化意义的山体轮廓线、建筑物、制高点等要素,形成起伏有序的天际线。

街道风貌管控。规范主要城区街道立面的历史风貌。各级人民政府应组织编制历史街道沿线建筑风貌控制标准,并结合文物主题游径要求进行整体建设。规范配置街道空间公共服务设施。可增设符合历史风貌的历史解说系统设备,以及花坛、亭台、小型游园、停车场、充电桩等设施和空间。

——二级历史文化廊道风貌空间管控。

历史风貌与格局管控。相关主管部门结合廊道的历史文化主题编制区域性历史文化廊道规划,打造符合该主题的廊道风貌特征。维护好廊道自然与历史人文的整体风貌,维护廊道空间与周边水系、村落、农田等空间环境的传统格局。

视线通廊与天际线管控。保护主要交通线路上看向典型历史文化和文物资源的视线廊道,结合视线通廊空间,设立历史文化主题的展示标识。规划区域性文物主题游径两侧的天际线,并在重要节点位置设置观赏区域。

街道风貌管控。分区进行游径的风貌管控,历史文化保护功能区范围内的游径按一级廊道风貌要求管控,其他空间的区域游径以主题风貌氛围营建为主。

——三级历史文化廊道空间管控。

历史风貌与格局管控。相关主管部门编制全省公路历史文化风貌规划,并按六大历史地理区域的历史文化特征分别统筹廊道风貌特色。

视线通廊管控。保护廊道与周边自然和人文环境形成的具有特定文化景观效果的视线通廊。

第七章 彰显特色,优先建设省域重点文化片区

第一节 科学划定重点片区

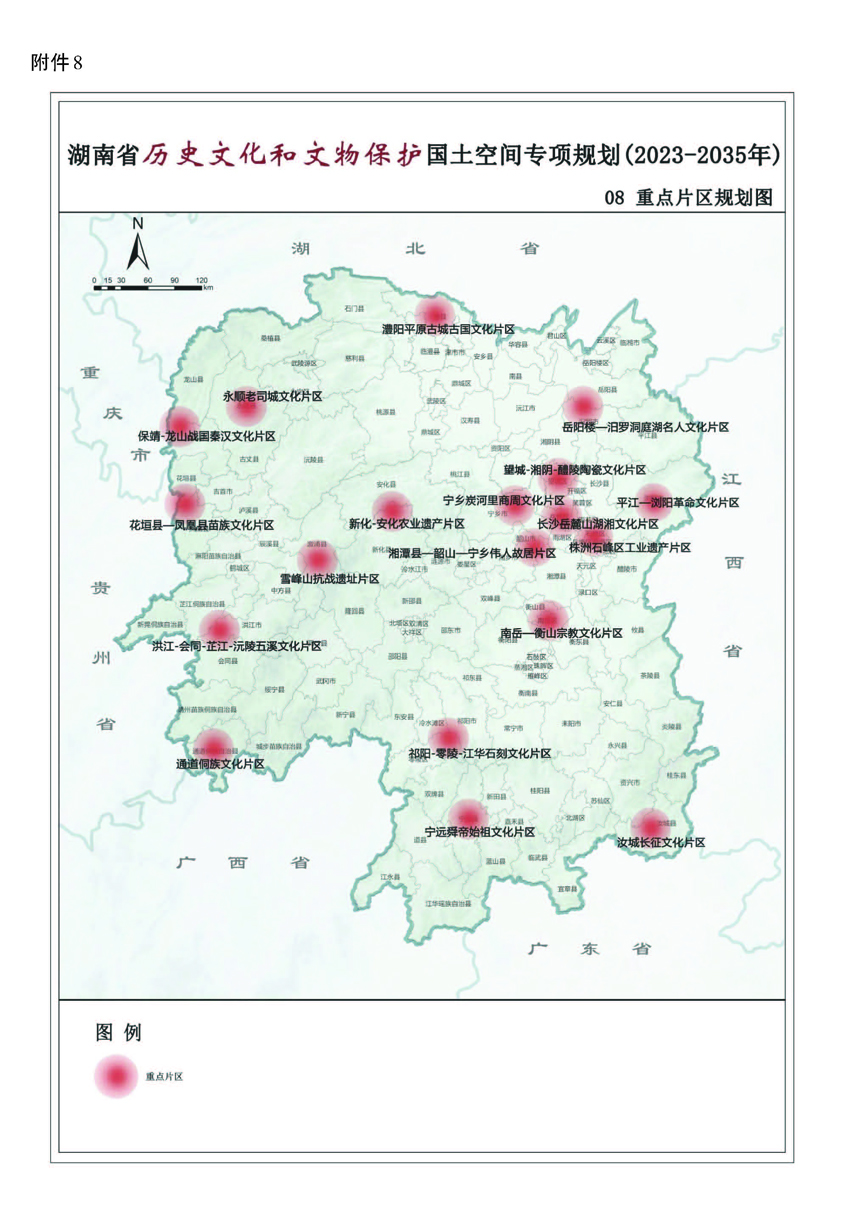

依据国家相关历史文化保护政策和《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》(湘政发〔2021〕7号),结合全省历史文化和文物事业的发展战略部署,综合考虑湖南文化标识体系典型资源的空间分布特征,在6个历史地理区域中划分出19个重点片区,作为需要优先开展历史文化保护和风貌管控的国土空间规划重点地段。

——澧阳平原古城古国文化片区。代表始祖文化与文明探源标识体系。本区域具有丰富的史前遗址,是探源中华文明和研究保护长江文化(湖南段)、稻作文化的重要区域。彭头山遗址出土的陶器夹带了稻谷稻壳,是我国乃至世界最早的人工栽培水稻遗迹,确立了长江中游地区在中国稻作农业起源与发展的历史地位。城头山遗址是迄今发现的我国最早的古城遗址,享有“中华城祖,稻作之源”的美誉,代表了长江流域新石器时代古文明的发展高度。鸡叫城遗址也是新石器时期遗址的重要代表,其年代从彭头山文化时期到肖家屋脊文化时期,覆盖了我国史前社会文明化历史全过程。

——岳阳楼、汨罗洞庭湖名人文化片区。代表湖湘名人文化标识体系。本区域中以《岳阳楼记》闻名的岳阳楼,体现了范仲淹的“忧乐文化”,具有深厚的历史文化底蕴。屈子祠始建于汉代,以纪念春秋战国时期被流放此地的屈原,是湘楚文化的标志性建筑之一。

——汝城长征文化片区。代表红色文化标识体系。长征途中的女红军在汝城沙洲村的徐解秀家里借宿后,把自己的被子剪了一半留给徐解秀,体现了共产党与人民群众风雨同舟、血脉相通的初心宗旨,在纪念红军长征胜利80周年大会上被习近平总书记在讲话中引用。

——平江、浏阳革命文化片区。代表红色文化标识体系。秋收起义文家市会师旧址见证了毛主席及时作出从进攻大城市转向农村进军的决定,初步形成了农村包围城市的战略思想。平江起义旧址与湘鄂赣苏区核心地区相连,平江起义为井冈山和中央革命根据地创建与发展作出巨大贡献。湖南省苏维埃政府旧址是全国第一个建制省的苏维埃政权所在地。

——保靖、龙山战国秦汉文化片区。代表始祖文化与文明探源标识体系。酉水流域考古发现了战国秦汉时期古城遗址以及大量的同时期衙署档案,完整呈现了战国秦汉时期郡县制在这一带的成功推广,是武陵山区中华文化与民族文化一体多元发展的历史见证。

——永顺老司城文化片区。代表始祖文化和重大考古成果标识体系。老司城遗址是全省唯一的世界文化遗产,史书有“五溪之巨镇,万里之边城”的记载。老司城遗址见证了土司制度的兴亡,代表了集传统文化、民族文化、家族文化、政治文化等多元文化为一体的土司文化,体现了汉文化与民族文化的交流与融合。

——花垣县、凤凰县苗族文化片区。代表历史聚落文化标识体系。本区域民族村落丰富、文化多元。十八洞村还原生态保留了苗族“本真文化”,传统村落的汇聚突出了苗寨特色,也是“精准扶贫”的示范。凤凰古城聚集了苗族、土家族等28个民族。作为典型的少数民族聚集区,是全省四个国家级历史文化名城之一,众多的古建筑及浓厚的苗族风情形成了独具一格的韵味,具有较高的历史文化保护价值。

——通道侗族文化片区。代表历史聚落文化标识体系。通道侗族文化历史悠久,芋头侗寨古建筑群是我国保存完整的民居古建筑群,堪称侗族民居的“实物博物馆”,列入了中国世界文化遗产预备名单。芋头侗寨沿岸至湘桂边界更是构成了一条保存完好的百里侗文化长廊。

——洪江、会同、芷江、沅陵五溪文化片区。代表历史聚落文化标识体系。五溪文化是怀化市及周边的五溪地区中以汉、侗、苗、瑶、土家为主的多民族人民在长期的生产、生活实践中创造的一种地域文化。五溪汇而沅水成,五溪文化顺沅江而下对三湘大地及长江流域产生了深远的影响。

——新化、安化农业遗产片区。代表农业文化标识体系。紫鹊界梯田是全球重要农业文化遗产、世界灌溉工程遗产。梯田成型有两千多年的历史,是山地渔猎文化、稻作文化和梅山文化融合的历史遗存。安化是万里茶道的核心产区,黑茶文化系统是著名的农业文化遗产类型,安化茶厂早期建筑群是现在仅存规模最大,保存最完整的百年茶仓。安化风雨桥是湖南廊桥的典型代表。

——南岳、衡山宗教文化片区。代表宗教文化标识体系。南岳衡山将儒佛道三教高度整合,拥有200多座佛寺和庙宇,素以“五岳独秀”“宗教圣地”等著称于世。南岳庙素有“南国故宫”之称,是中国总体布局最完整的古宫殿式建筑群之一。祝圣寺是南岳六大佛教丛林之一。福严寺是南宗著名传法圣地。南岳衡山走出的南派禅宗是中国佛教的典型代表。

——雪峰山抗战遗址片区。代表红色文化标识体系。雪峰山战役作为中国抗日战争十大会战之一,是日本对中国大陆发起的最后一次大规模进攻行动,也是十四年抗日战争中最后一次大捷,是全省抗战文化的代表性遗址之一。

——宁远舜帝始祖文化片区。代表始祖文化与文明探源标识体系。舜帝作为上古“五帝”之一,被称为人文始祖,是我国道德文化的创始人。舜帝陵是我国五帝陵墓中唯一通过考古挖掘确认的帝陵遗址,也是历代对舜帝祭祀之所,祭典历史久远。

——祁阳、零陵、江华石刻文化片区。代表石刻文化标识体系。本区域是全省石刻文物分布最富集、时间跨度最大的地方。石刻文化记录着历史、人文、社会等重要方面的信息,是历史研究不可或缺的材料,也是人类文明重要的财富。保护传承石刻文化可以促进历史和文化的延续发展,石刻本身也具有高度的艺术价值。

——湘潭县、韶山、宁乡伟人故居片区。代表湖湘名人文化和红色文化标识体系。韶山是一代伟人毛泽东的故乡,韶山毛泽东故居是中国第一批全国重点文物保护单位和爱国主义教育基地,具有重要的红色文化教育及保护意义。以刘少奇故居、彭德怀故居为代表的红色名人故居是全省红色文化和革命文物的典型代表。

——株洲石峰区工业遗产片区。代表工业文化标识体系。本区域是国家“一五”“二五”期间重点建设的老工业基地,对该区域的保护与改善是迫切且重要的。清水塘工业区目前具有大约104处有重要历史文化价值的工业遗产。粤汉铁路株洲总机厂见证了中国民族火车工业发展史,入选了第四批国家工业遗产名单。

——长沙岳麓山湖湘文化片区。代表书院文化、湖湘名人文化标识体系。岳麓山是融合儒释道为一体的文化名山。岳麓书院是中国四大书院之一,推动了宋代理学乃至中国古代哲学的发展。岳麓山及其附近有以黄兴墓、蔡锷墓为代表的众多辛亥革命英烈文物。曾国藩墓也是湖湘名人文化的代表性文物之一。

——望城、湘阴、醴陵陶瓷文化片区。代表工业文化标识体系。铜官窑遗址片区已发现瓷窑遗存19处,是海上丝绸之路文化遗产的代表之一,其出土的瓷器为研究唐代民间艺术和民间文学、文学史和书法史提供了宝贵的材料。岳州窑是湖南最具影响的早期瓷窑之一。醴陵窑是中国近现代瓷器艺术的代表性窑址。

——宁乡炭河里商周文化片区。代表始祖文化与文明探源标识体系。炭河里遗址出土了包括“全国十大国宝”之一四羊方尊在内的两千多件文物。炭河里遗址是南方地区已知最早的西周城址,也是中国境内少有的西周城址之一,其发现填补了湖南西周时期历史空白。

第二节 明确提出片区管控原则

落实历史文化保护空间的保护要求和保护区的风貌管控要求。按照国家和全省现行有关标准的规定,在编制各级历史文化和文物保护国土空间专项规划时,根据现状条件和发展要求,优先划定重点项目的历史文化保护线。

分类型提出空间形态控制要求和管控指标。根据两级指标的管控与引导,明确重点项目的风貌保护要素,采取有针对性地保护控制措施。

从文旅融合角度考虑遗产旅游的设施和重点项目建设需求。综合分析文化遗产旅游的实际需求,结合重点片区资源特色,在历史文化空间保护的基础上,提出重点项目建设和交通设施、市政设施、配套建筑和景观设施等建设的要求。

第三节 分级构建管控指标体系

一级管控指标。共计6个,包括历史风貌格局、建筑物、历史环境要素、设施设备、非物质文化遗产、重点项目建设。

二级管控指标。共计15个,其中,历史风貌格局管控包括4个二级指标:自然景观和环境、天际线、视线通廊和公共空间;建筑物管控包括3个二级指标:保护类、修缮类和新建、改扩建类;历史环境要素管控包括3个二级指标:空间实物类、铺装材质类和自然环境类;设施设备管控包括3个二级指标:市政设施、标识牌匾和景观照明;非物质文化遗产活态保护包括2个二级指标:展示表演类和活动研究类。

第四节 分类引导片区风貌营造

——自然景观和环境引导要求。重点片区的周边山体保护以封山育林为主,展现山水田园的景观风貌。可结合人工干预,使其与片区形成稳定的群落结构。编制区县级文物保护国土空间专项规划时,需划定重点片区与自然环境高度复合的区域。农业遗产类重点片区制定历史文化保护空间、基本农田空间与山水林田湖草等国土综合整治的协同策略。工业遗产类重点片区考虑遗址内土地污染治理的问题。

——建筑天际线引导要求。保护重点片区其周边具有文化意义的山体轮廓线、制高点。保护重点片区与周边区域之间的交界、沿河、入口等重点界面要素。

——视线通廊引导要求。确保重点片区中的标志建(构)筑物为视觉中心。形成其与周边景观环境和传统空间相互呼应的视线通廊。需要控制视线通廊内建筑高度,不得对视线通廊造成遮挡。

——公共空间引导要求。保护重点片区公共空间中原有尺度、比例和格局。延续其原有风格和材质做法。保护与公共空间相互依存的传统生活场景,可结合现有生活要求进行提升,不得过度商业化和改变历史环境的真实性。在重点片区中利用边角微空间营造满足驻留、休憩、健身、交往等日常使用功能的公共空间,不得建设与重点片区文化风貌特征不相符的大广场、大公园。

——保护类建筑引导要求。保护重点片区的古建筑风貌特征。遵循不改变建筑原状和最小干预原则,保护和延续重点片区建筑风貌的真实性和完整性。保护过程中体现片区空间的构造、装饰、材料等核心价值要素。

——修缮类建筑引导要求。在修缮过程中采用原有材料和工艺。充分尊重文物保护单位的历史格局、形制、体量、色彩、材料、工艺、做法以及其他特色附属要素。与重点片区风貌不协调的建筑采取外立面整治、体量消减、形态调整等措施。建筑空调室外机等设备有序布置,采取遮蔽、修饰等措施进行隐蔽设计。建筑外部各类管线整齐、平直地贴置于建筑檐口和外墙,置于隐蔽处,并在样式、色彩、材料等方面与建筑风貌协调。

——新建、改扩建类建筑引导要求。尊重和保护重点片区中不同时期建筑的风貌特征。不随意拆建,不集中建设形式单一、外观雷同的仿古建筑。遗址类重点片区及其周边新建、改扩建建筑物时,应遵循“先考古、后建设”要求,避免破坏地下文物。新增建筑物的体量、形态、色彩延续传统建筑肌理。建筑空调室外机和各类设备管线采取遮蔽、修饰等措施进行隐蔽设计。核心保护范围中新建、改扩建公共服务设施高度不超过相邻最高建筑的屋顶高度。工业建筑遗产的再利用改造需要进行结构安全性能检测评估。

——空间实物引导要求。保护重点片区及其周边具有价值的桥涵。包括古塔、古井、牌坊、戏台、围墙、石阶等实物空间要素。整治对重点片区中历史环境要素风貌造成影响的电线、刻画涂污等后期附加物。对已经缺失的历史实物,在显著位置设置标识,展示并说明历史文化信息。

——铺装材质引导要求。保护重点片区及其周边的传统铺装和具有区域特征的建筑材质。缺失损毁的采用原有材料和工艺进行修复。

——自然环境引导要求。保留重点片区及其周边原有的高大树木和特色植物。古树名木不得随意砍伐、移植。对影响古树名木生长的新建、改扩建工程,提出避让和保护措施。保护古树名木及乡土植物物种,不大规模引入外来树种、成片种植外来植物,不改变聚落空间及其周边的乡土植物风貌特征。农业遗产类片区结合基本农田保护等要求来管控自然环境。

——市政设施引导要求。市政管线入地隐藏,不具备条件时,将管线梳理整齐,不对聚落及其周边风貌造成破坏。市政箱体实现小型化,设置在聚落周边绿化带内或建筑院内,并进行隐蔽设计,对于现有影响聚落风貌的市政箱体,采取迁移、遮蔽、修饰等措施予以改造。引入智慧消防系统,加强防火管理。保留重点片区原有的雨水排放方式和排放空间,引入现代排水系统时,铺设管网后还原原有的地面铺装样式。

——标识牌匾引导要求。保护有历史价值的标识牌、门牌、街巷牌、牌匾和老字号招牌等。新增标识标牌不得影响历史文化风貌、日常交通和消防安全,牌匾采用本地的传统牌匾风格或简洁、朴素的现代样式,规格尺寸不改变所在建筑的立面比例关系。

——景观照明引导要求。重点片区的景观照明进行统一规划设计。不得出现影响传统风貌的照明设施。公共空间的灯杆、灯具应统一设计,并体现历史文化主题特征。夜景亮化建设体现地域建筑或空间的层次、天际线、轮廓、水系和主要节点特征等元素,并制定相应的专项规划进行控制和引导。

——展示表演引导要求。将非物质文化遗产与其物质载体和文化空间共同保护。部分曲艺类非遗项目与当地文艺表演相结合,区县文旅主管部门制定激励政策,促进其活化利用,融入当地的文旅项目,并结合各级文物主题游径路线专项规划进行推广。

——活动研究引导要求。引导所在地城乡居民参与非遗活动。如编排广场舞、收看展演节目活动、组织各地的中小学进行文化研学活动等。同时,聘请省内外专家开展本地非遗文化的相关研究,宣扬地域文化。

第五节 有序推进重点项目的建设

项目应按先规划后建设的原则进行分期建设,重点项目类型包括国家考古遗址公园、国家文物保护利用示范区、国家革命文物保护利用片区、中国文物主题游径、博物馆和专题陈列馆等。建设时序分为近期和规划期,近期建设周期为“十四五”规划限期,即2025年止;规划期建设是到2035年止,即本规划的实施完成时间。

近期建设的重点项目。

——国家考古遗址公园。永顺老司城国家考古遗址公园、长沙铜官窑国家考古遗址公园、炭河里国家考古遗址公园、城头山国家考古遗址公园、里耶古城国家考古遗址公园的提质升级建设。

——国家文物保护利用示范区。长沙湘江文化遗产国家文物保护利用示范区建设。

——国家革命文物保护利用片区。汝城长征文化公园国家革命文物保护利用片区建设。

——中国文物主题游径。澧阳平原史前遗址主题廊道建设。

——博物馆和专题陈列馆。澧县稻作农业史前遗址相关博物馆建设与博物馆提质升级;汝城长征文化专题陈列馆的提质升级;花垣十八洞村、永顺老司城、里耶古城、凤凰古城等聚落文化博物馆的提质与升级;侗族村寨、黔城古城、高椅村等聚落文化博物馆或专题陈列馆的建设;新化县紫鹊界梯田博物馆建设、安化县的黑茶文化博物馆升级;湖湘名人文化馆建设;铜官窑遗址、岳州窑遗址、醴陵窑遗址博物馆和粤汉铁路株洲总机厂专题展示馆的建设与提质升级;雪峰山革命历史展示馆提质升级。

规划期建设的重点项目。

——国家考古遗址公园。包含汉长沙国王陵考古遗址公园建设项目、罗子国城遗址(含汨罗山墓群、屈子祠)国家考古遗址公园建设项目。

——国家文物保护利用示范区。澧阳平原史前遗址国家文物保护利用示范区建设项目。

——国家革命文物保护利用片区。伟人故居国家革命文物保护利用片区建设、雪峰山抗战遗址国家革命文物保护利用片区建设。

——中国文物主题游径。长征国家文化公园(湖南段)主题廊道建设、湖湘文化名人与书院文物主题游径、伟人故居与湘东革命旧址文物主题游径、湘西少数民族聚落与世界文化遗产文物主题游径、湘中宗教与宗祠古建筑文物主题游径建设。

——博物馆和专题陈列馆。史前遗址相关省保单位的专题陈列馆建设;国家历史文化名镇名村的专题陈列馆建设;全省石窟石刻博物馆的建设;各湖湘名人的纪念馆的提质升级;湖南河湖博物馆的建设。

第八章 统筹协调,整体推动规划传导与合作

坚持刚性底线管控与弹性引导相结合的原则。将本规划内容传导到各级历史文化和文物国土空间专项规划体系编制内容;做好本规划内容与相关省级国土空间专项规划、其他历史文化和文物资源的专项规划内容的传导与协调;做好历史文化保护空间与“三区三线”的统筹协调;协调与外省的历史文化保护重点项目的区域合作。

第一节 明确纵向传导的规划内容

坚定落实名录管理内容。明确本规划内容在各级规划范围内保护对象名录、历史文化保护功能区划等级、历史文化廊道等级的内容中。在规划文件中深化和落实历史文化和文物资源以及历史文化空间的名录管理,并制定空间管控规章条例。

落实管控和约束指标。在包括各级专项规划中落实本规划的保护项目指标、保护空间管控指标和风貌管控指标等,根据实际情况和名录具体内容,分类细化本规划的指标体系,进一步明确各类型历史文化和文物保护空间管控的规定和政策要求。

深化空间管控措施。在历史文化重点保护功能区所在的各级历史文化和文物保护国土空间专项规划中,明确划定各类保护对象的保护范围、建设控制地带、风貌协调区,落实具体空间位置,按照国土空间规划“一张图”要求,构建精准的空间数据系统,落实每一个历史文化和文物资源点的地理坐标和各级保护空间的边界坐标,衔接“三区三线”,并落实到具体的指标来编制每类型空间的详细保护控制要求。

规范规划评审程序。各级文物主管部门组织编制其历史文化和文物保护国土空间专项规划,规划成果在经过各级文物主管部门组织的评审后,提交湖南省文物主管部门组织专业评审,通过评审后,由各级人民政府负责实施。

明确文物影响评估范围。各级人民政府在立项建设产业园区之前,应先评估该园区建设对园区内及周边文物的影响,且在各级历史文化和文物保护国土空间专项规划中明确列出保护措施,并按相关文件要求划定文物影响评估范围,提出文物影响区域内评估工作要求。

第二节 协调横向传导的规划内容

本规划内容的实施过程要与其他省级国土空间专项规划的相关内容进行衔接与协调。

协调城镇体系国土空间专项规划的相关内容。按照“构建具有湖湘特色的国土空间发展格局,统筹城镇发展和各类城镇功能布局”的要求,结合城镇体系空间布局,针对历史文化保护线范围内属于传统居住的区域,提出改善城乡公共服务设施配置的原则及要求,结合特色产业发展和产业集群布局,重点对历史文化遗产富集区域,制定文化旅游、生态康养、休闲农业、特色体育等产业用地和空间保障引导性措施。

协调风景名胜区国土空间专项规划的相关内容。按照“依托全省文物资源打造特色风景名胜区”的要求,识别风景名胜区等自然保护地与历史文化空间载体和文物保护单位在空间上高度重叠的部分,针对性地提出兼顾历史文化保护和自然保护的空间管控措施。

协调文化旅游用地国土空间专项规划的相关内容。按照“建设五大文化和旅游融合发展板块”“建设四大文化旅游走廊”等要求,结合历史文化重点保护功能区和历史文化廊道的保护利用措施,实现可持续保护和活化利用。

协调历史文化名城名镇名村与街区国土空间专项规划的相关内容。协调统一其与历史文化和文物保护国土空间专项规划相关内容的建设指标和保护要求,实现历史文化和文物与聚落文化遗产的整体保护目标。

协调交通、水利、能源、信息等重大基础设施国土空间专项规划的相关内容。优化基础设施项目的空间布局,依法避让世界文化遗产的遗产核心区、大遗址保护区、地下文物埋藏区等保护空间范围。加强文物主题游径和历史文化廊道建设与高速公路、国道、省道及水运设施等交通工程建设的统筹协调。

协调历史文化和文物资源保护规划的相关内容。历史文化和文物资源各具体门类的保护规划内容应与本规划相关内容协调和衔接,并协同实施。主要涉及国家和省级文物保护单位的保护规划、历史文化名城、名镇、名村等聚落遗产等具体项目的保护规划、国家级和省级的非物质文化遗产文化生态保护(实验)区规划等。

第三节 承接国土空间规划的内容

依据中共中央、国务院关于在国土空间规划中统筹、划定、落实三条规划线的相关规定,针对历史文化空间与城镇空间、农业空间和生态空间的关系,提出统筹协调要求。

有序衔接国土空间规划。落实《湖南省国土空间规划(2021—2035年)》的有关要求,协调“三区三线”管控要求和国土空间用途管制要求与历史文化保护空间管控、历史文化风貌管控要求的相关内容;加强与各级国土空间规划的衔接,核实有关重大项目用地是否已经纳入各级国土空间规划,确保项目落地;加强历史文化空间数据与国土空间规划“一张图”的衔接,以便于规划的动态实施监管。

——实现农业空间与历史文化空间的统筹发展。遵循农业文化遗产的复合性、活态性、动态性特点,深入挖掘农业文化遗产各个方面的价值,不断推动农业文化遗产保护工作可持续发展,助力乡村振兴与美丽乡村建设。各级文物主管部门牵头协调与农业和自然资源主管部门的工作。落实被划定在永久基本农田保护红线范围的古遗址、墓葬等文物的保护范围,积极与农业主管部门和自然资源主管部门协调解决此类问题。评估历史文化保护空间管控对农、林、牧、渔等农业发展的影响,评估农业基础设施建设对历史文化资源保护的影响,协调历史文化资源保护与农业空间建设的空间布局。

——实现城镇空间建设与历史文化空间保护的同步发展。各级文物主管部门会同住建和自然资源主管部门开展相关协调工作。在划定城镇开发边界过程中,依法避让重要的历史文化保护空间。在城镇空间规划中预留历史文化保护空间的配套服务管理和三防设施等用地指标,并落实文物保护范围内搬迁户的住宅安置用地。对应本规划的风貌管控内容开展城镇景观风貌建设,结合历史文化资源和文化标识凝练城镇特色,并考虑文物主题游径城镇段的构建和风貌打造。加强城镇老城区更新改造中的历史文化和文物资源保护工作,加大对老旧建筑与文物集中地区的保护修缮力度,促进历史街区和老建筑的活化利用。

——实现生态空间与历史文化空间的协调保护。各级文物主管部门牵头协调与环保和自然资源主管部门的工作。落实被划定在生态保护红线中的历史文化空间范围,识别历史文化资源本体的生态空间和历史文化风貌协调区的生态空间,并制定对应的管控措施。制定历史文化空间的生态环境保护条例,加强非物质文化遗产的文化生态系统保护工作,加大受损生态空间的生态修补力度。

第四节 联合开展区域整体保护项目

部分覆盖多个省份的历史文化资源有重要价值,需要跨省联合开展相关的合作保护工作,以实现大尺度文化遗产的区域整体保护目标。

三省协作保护土司遗址世界文化遗产空间。湖南省永顺县老司城遗址、湖北省咸丰县唐崖遗址、贵州省汇川区海龙囤遗址作为我国土司遗址的典型代表,被联合国列为世界文化遗产项目。湘鄂黔三省协作构建土司遗址保护合作区域,建立健全协调机制,共同挖掘包括政治形态空间演变、城市建设发展、建筑技术、军事和防御、文化艺术以及风俗习惯演变在内的文物信息。构建多省土司遗址间的交流平台,将三省文化特性系统结合起来,多维度展示土司遗址的历史风貌。积极推进土司遗址周边环境空间控制统一标准的建立,综合考虑不同地域遗址情况,多方面分析风险,互鉴经验,实现系统性保护。

九省(区、市)联合申报万里茶道(中国段)世界文化遗产。万里茶道(中国段)已经列入中国世界文化遗产预备名单,湖南、湖北、福建、江西、河南、河北、山西、安徽、内蒙古等9省(区、市)正在国家文物局的指导下联合推动申遗工作。九省联合深化“万里茶道”历史文化的基础研究,推动“万里茶道”保护管理体系建设,强化跨区域、跨部门协调合作和统筹规划,健全和完善“万里茶道”文化遗产资源保护利用协作机制;联合各省的文物主管部门制定统一的原则和标准,对“万里茶道”沿途相关各级文物保护单位开展必要的保护修缮工程,提升阐释和展示水平,并加强国际合作。

十五省(区、市)协同建设长征国家文化公园。长征国家文化公园涉及的15个省(区、市)建立统一的红军长征重要遗迹评价标准,识别重要历史文化空间。协同提出统一的长征革命文物保护传承体系,进一步推进长征文化遗产线路的协调保护和长征国家文化公园的协同建设。构建长征文化遗产空间体系,强化跨区域遗产关联空间的协调管控,实现长征国家文化公园历史文化空间的整体性保护。

十三省(区、市)共同建设长江国家文化公园。长江国家文化公园涉及长江沿线13个省(区、市)协同开展历史文化和文物的国土空间保护工作。协同相关省份联合开展长江国家文化公园的文物资源调查,据此明确全省的历史文化资源在长江国家文化公园中的特色和作用;与邻近省份联合推进环洞庭湖和长江沿线历史文化廊道和中国文物主题游径的规划建设,做到历史文化空间保护和文旅融合协调发展。

五省协同建设革命文物保护利用片区。充分发挥红色文化大省的资源优势,进一步与湖北、江西、四川和贵州协同建设井冈山片区、湘鄂西片区、湘鄂赣片区、湘赣片区、湘鄂川黔片区、长征片区(红一方面军)和长征片区(红二方面军)等7个革命文物保护利用片区。整合资源、创新机制,实现革命文物保护利用片区中革命文物的整体规划、连片保护、统筹展示、示范引领。

第九章 实施保障,强化规划落地机制

第一节 科学制定政策保障

制定全省历史文化和文物保护国土空间相关规定。根据国家相关法律法规和政策文件,结合国土空间规划管理要求,省文物主管部门和自然资源主管部门牵头联合相关部门共同制定相关规定,由省人民政府或省人民政府授权的相关部门公布。

建立全省历史文化和文物保护国土空间统筹协调工作机制。由省文物主管部门负责全省历史文化空间的整体保护工作,加强与自然资源、环保、交通、水利等政府主管部门的合作,依法在各自的职责范围内开展相关工作。

成立全省历史文化和文物保护国土空间专家委员会。专家委员会由相关学科专家、学者、资深业务骨干组成。专家委员会为历史文化和文物保护国土空间专项规划体系的编制和实施提供决策咨询;参与规划文本的评审;为保存、保护和展示文化遗产提供专业指导。

加强建设历史文化空间保护管理机构。重点保护功能区的各级人民政府建立文物主管部门和自然资源主管部门联合行政执法的工作机制,健全历史文化空间保护的安全责任体系。通过严格管理、加强培训、岗位转换等多种形式,培养一支有思想、懂业务、善经营、能管理的专业化队伍。

加大历史文化空间保护人才的培养力度。鼓励在省内具备“城乡规划”和“文物”等相关专业的高校试点开设“历史文化空间保护”的交叉学科方向,定向培养历史文化和文物国土空间保护技能的专业人才,可持续地推进文化遗产保护和国土空间规划等多学科交叉的人才梯队培训教育。

第二节 落实基础设施保障

落实交通基础设施保障。结合历史文化廊道规划和中国文物主题游径规划,根据《湖南省“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划》(湘政办发〔2021〕50号)等规划要求,积极对接并完善省内交通大网络,为历史文化廊道网络的构建提供交通基础设施保障。

落实通信基础设施保障。结合历史文化空间数字信息基础设施建设要求,根据《湖南省“十四五”信息通信业发展规划》(湘网办发〔2021〕16号)等规划要求,优化通信基础设施建设,实现通信网络在历史文化保护空间的全范围覆盖,加强应急通信保障能力建设,完善历史文化和文物资源的应急通信和联动机制。

落实环保基础设施保障。根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》(湘政办发〔2021〕61号)等规划要求,积极落实全省环保设施建设要求,致力于历史文化保护功能区的绿色低碳循环发展、加强生态系统保护修复、防范化解生态环境风险,构建好历史文化保护空间的生态安全屏障。

完善防火基础设施建设。历史文化名城、名镇、名村,文物保护单位根据相关管理规定和技术标准,结合实际完善消防站、消防供水、消防车通道等消防设施建设。属于全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位,建立专职消防队,其他文物保护单位建立微型消防站、志愿消防队。全国重点文物保护单位和火灾风险突出的省级文物保护单位的保护范围和建设控制地带内,实现古建筑消防设施全覆盖。针对远离水源或临近大面积森林绿化的历史文化保护空间,实施分级分类消防设施建设,并增加消防设施数量。位于城市建设密集区的历史文化空间或多类型文物集中的区域,需要综合考虑各消防站点的位置联系和管道布局,提高消防设施的覆盖范围。

完善防盗基础设施建设。根据防护对象的风险等级和实际需求,以入侵报警系统、视频监控系统、电子巡查系统为主要技术手段,在文物保护范围内建设安全防范系统,加强文物安全防范基础设施建设和安防新技术、新装备推广应用,实现重点文物博物馆单位安防设施设备建设全覆盖,提升整体安全防护能力。在世界文化遗产地以及盗窃盗掘风险突出的古文化遗址、古墓葬、石窟寺,实现安全防范系统建设全覆盖。确保至2025年,省内的全国重点文物保护单位防火防盗设施建设率达100%。

完善应急监测设施。各级文物主管部门设立应对突发灾害事件的监测和预警设施,建立覆盖各类历史文化空间的应急指挥平台,加强抵御突发事件和抗风险能力。定期开展全省文物安全大检查,组建文物安全督查队,督促整改文物安全隐患和问题。确保至2025年,全省全国重点文物保护单位和省级文物保护单位安全巡检率达100%。

第三节 推进活化利用保障

推进文化遗产在国土空间上的活化利用。结合历史文化廊道和文物主题游径建设,激活全省文化标识体系典型资源的遗产旅游,构建全省历史文化精品旅游网络;结合风貌协调区管控引导,将历史风貌呈现在城乡建设空间环境中,打造“文化强省”的空间风貌特色。

探索历史文化资源的智慧利用途径。系统整合全国不可移动文物资源数据库、国有可移动文物普查数据库、革命文物数据库等,加强文物资源大数据应用。将文物资源空间信息纳入国土空间基础信息平台;利用大数据、云计算、物联网、人工智能等高新技术,实现科研监测平台智能化、数字化、信息化,健全数据管理和开放共享机制;结合历史文化国土空间数字平台建设,构建历史文化空间的“云旅游”和“智慧体验”系统。

宣传历史文化和文物国土空间保护利用举措。充分利用广播、电视、报纸、网络、微信、培训等多种媒体和传播介质,结合“六大工程”和“五张名片”的推广等,广泛开展形式多样的宣传活动、科普教育活动;做好实施专项规划的政策解读,让社会各界和广大民众了解各级人民政府实施历史文化和文物保护国土空间专项规划的政策与要求。

附件:1.区位分析图

2.文物资源现状分布图

3.历史文化资源现状分布图

4.地域文化标识典型资源分布图

5.历史地理区域划分图

6.保护功能区规划图

7.历史文化廊道规划图

8.重点片区规划图

9.区域协调与合作图

湘公网安备:43010302000524号

湘公网安备:43010302000524号

继续访问

继续访问